【名護市内小学校×FMやんばる企画】大北小学校校長と学校運営協議会長、初代PTA会長に聞く学校自慢!

【名護市内小学校×FMやんばる企画】

名護市には風土や伝統、自然などを生かした教育を進める、魅力ある学校がたくさんあります。中でも、特色のある小学校の中から6校をピックアップして、各学校の魅力をお伝えしていくシリーズ企画。

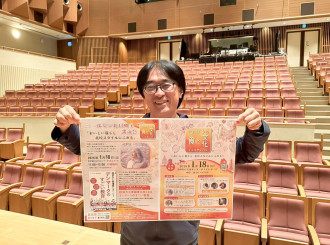

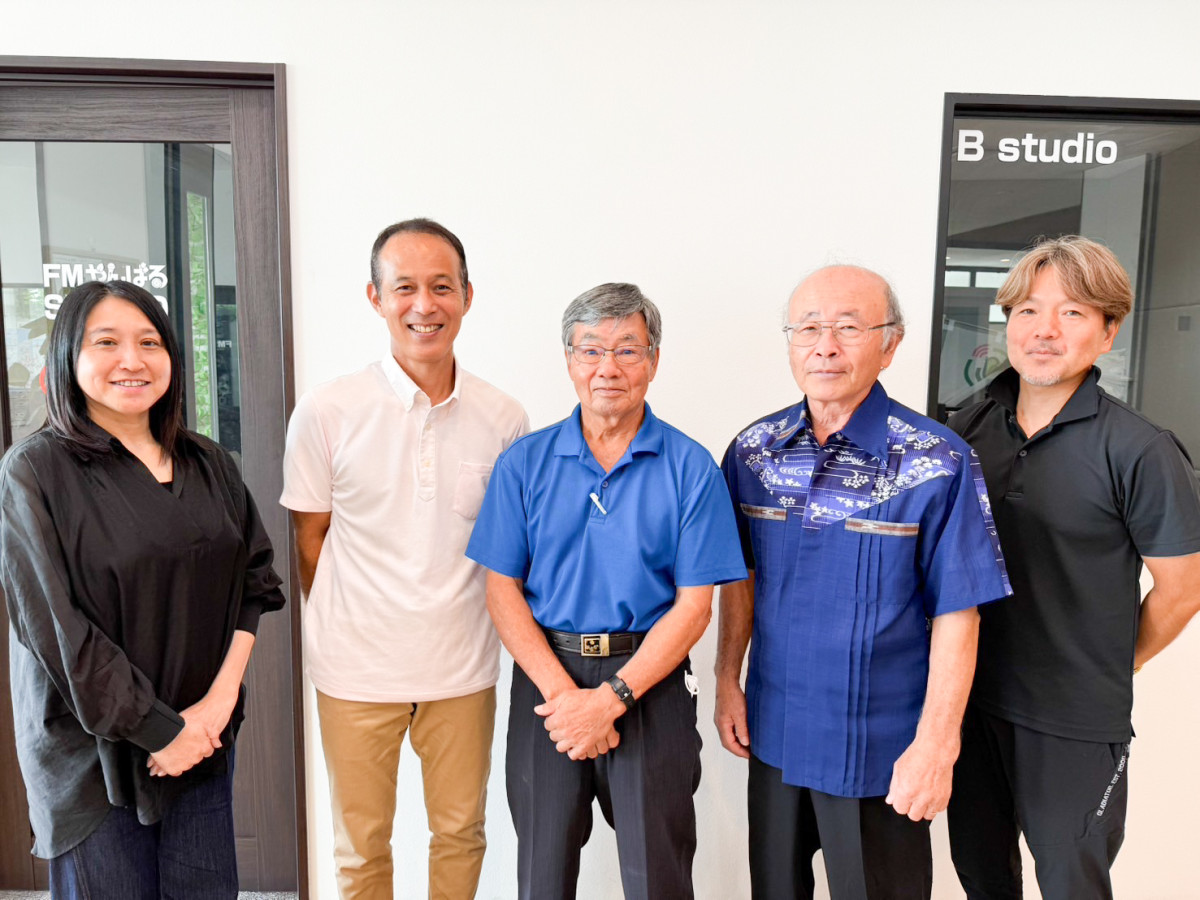

シリーズ第2回目は「名護市立大北小学校」。同校の宮城昭彦校長、同校学校運営協議会の比嘉勝彦会長、初代PTA会長の稲嶺進さんに大北校区の取り組みや魅力についてインタビューしました。

▼まずは、大北小学校の紹介をお願いします。

宮城校長:大北小の歴史はまだ新しく、1985(昭和60)年に人口増加にともなって、名護小学校から分離してできた小学校です。現在は495人の児童が在学しています。敷地内には大北幼稚園も併設されており、60人の園児が在園しています。

多くの子どもたちの声でとてもにぎやかな学校です。運動場の遊具が充実しているので、休み時間や休日なども元気いっぱい遊ぶ子どもたちの姿が見られます。

▼大北小学校の「自慢」の特徴や魅力は何ですか?

宮城校長:私は今年4月に赴任してきたのですが、地域にとても支えられてる学校だと感じています。学校行事や体験活動など、保護者や地域住民の方の皆さんの協力が大きな力になっています。子どもたちも明るくて人懐っこく、元気いっぱいにパワーが溢れているところが自慢ですね。

稲嶺さん:大北小が建設されるとき、当時の校長が「遊具を充実させたい」と提案しました。今でもジャンボ滑り台など2台が残っています。校舎周りの緑化は当時の保護者や地域住民で行ったものなのですが、それが今でも受け継がれ、週末には皆さんが樹木の手入れに来てくれるんです。地域の方の思いが詰まっている学校だと感じます。私は登下校中の交通安全の見守りを行っていますが、大北小の子どもたちは交通ルールを守れる良い子たちです。地域の方の思いやりや子どもたちのはつらつとした姿が自慢です。

▼地域とのつながりの強さを感じます。子どもたちは地域の方と一緒にどのような学習や活動をしていますか?

宮城校長:4年生の総合学習で「ヒラヤーチー」作りをしたときは、区長や地域の方が手伝いにきてくれたり、書写の時間には習字を教えに来てくれた方もいました。ほかにも、幼稚園生と2年生が育てている芋畑も地域の畑をお借りし、収穫まで協力していただいてます。今年は校区内にある名護商工高等学校がプログラミング体験を開いてくれました。

比嘉さん:運動会のときには「大北青年会」がエイサーを指導しにきてくれますよね。大北青年会は結成して20年以上になりますが、長くお付き合いをしてくれています。

▼大北小学校の特徴的な取り組みなどはありますか?

宮城校長:「ひいだばるまつり」というPTAの皆さんが主体でお祭りが、年に一回あります。子どもたちの体験活動の充実などを目的に開催しているのですが、地域との連携や親睦を深める目的もありますので、学校行事ではあるものの、地域の方にも多く参加していただいています。昨年の「ひいだばるまつり」では、幼稚園から6年生までの保護者が中心となって、縁日ゲームブースや、工作体験、軽食販売があったり、地域からはエイサー体験や焼き芋販売、北部電気工事業協同組合の「高所作業車体験」、消防署の「消防体験」だったりと、子どもたちに大人気の企画が盛りだくさんでした。

比嘉さん:「ひいだばるまつり」にも歴史があるんです。開校当時には「大北子ども祭り」という学校と地域が一緒に行うイベントがあったのですが、いつしか自然消滅してしまいました。1999(平成11)年頃に、当時のPTAの皆さんや地域の方が集まって子どもたちのクラブ活動費などの予算醸成のためのリサイクルバザーを始めたのがきっかけで、もう一度地域と学校が一緒に活動していこうということになり、2001(平成13)年に「ひいだばる祭り」が始まったのです。ちなみに、「ひいだばる」は大北小周辺の地名「比井田原」が由縁なんですよ。

▼活発な大北小学校ですが、今後の展望を教えてください。

稲嶺さん:私は他校でもPTAの役員を経験したことがあるのですが、大北小は前述のように他地域とは違う特徴や歴史を持っています。まだ新しい学校という意味では、これからまだまだ成長し続けていく学校だと思っています。地域と子どもとの関わりを自慢できる地域なので、私自身も誇りを持って大北小と関わっていきたいですね。

▼最後に、入学や転校をお考えのご家庭へのメッセージをお願いします。

宮城校長:元気いっぱいの人懐っこい子どもたちが多く、いつも協力してくださる保護者や地域の方に恵まれていて、学校側としても本当に助かっています。これからも地域の方々と一緒に子どもたちが安心して安全に通えるように学校経営をしていきます。また私も大北区に住んでいるので、地域住民としても子どもたちとともに楽しく暮らしていきたいと思っています。お気軽に大北区と大北小学校をのぞきに来てください。